COSA VISITARE VICINO POMPEI

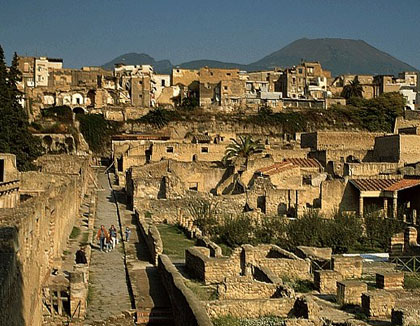

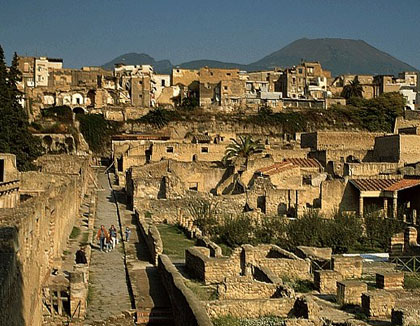

ERCOLANO

STORIA DI ERCOLANO

In tempi antichi Ercolano era una piccola città italica con piano regolatore che prevedeva strade che si incrociavano ad angolo retto, sul modello forse di quello di Neapolis. Subì, come Pompei,  l'influenza culturale ellenistica. Situata ai piedi del Vesuvio, distava appena quattro miglia da Neapolis. Circa le sue origini, poco note, Dionigi d'Alicarnasso la voleva fondata da Eracle e quindi, al di là d'ogni implicazione leggendaria, la riteneva d'origine greca, mentre Strabone poco attendibilmente la riteneva una città osca in seguito conquistata dagli Etruschi e dai Pelasgi e quindi dai Sanniti, prima di diventare cittadina romana. La leggenda narra che Ercole, tornato dall'uccisione del mostro Gerione (la decima delle sue dodici fatiche), si fosse fermato a Roma, dove chiese alla dea Fauna di dissetarlo, ma questa rifiutò, poiché la sua acqua sacra era riservata alle sole donne. In preda alla rabbia, Ercole si costruì un tempio in onore di sé stesso, e vietò alle donne di partecipare alle sue cerimonie.

l'influenza culturale ellenistica. Situata ai piedi del Vesuvio, distava appena quattro miglia da Neapolis. Circa le sue origini, poco note, Dionigi d'Alicarnasso la voleva fondata da Eracle e quindi, al di là d'ogni implicazione leggendaria, la riteneva d'origine greca, mentre Strabone poco attendibilmente la riteneva una città osca in seguito conquistata dagli Etruschi e dai Pelasgi e quindi dai Sanniti, prima di diventare cittadina romana. La leggenda narra che Ercole, tornato dall'uccisione del mostro Gerione (la decima delle sue dodici fatiche), si fosse fermato a Roma, dove chiese alla dea Fauna di dissetarlo, ma questa rifiutò, poiché la sua acqua sacra era riservata alle sole donne. In preda alla rabbia, Ercole si costruì un tempio in onore di sé stesso, e vietò alle donne di partecipare alle sue cerimonie.

l'influenza culturale ellenistica. Situata ai piedi del Vesuvio, distava appena quattro miglia da Neapolis. Circa le sue origini, poco note, Dionigi d'Alicarnasso la voleva fondata da Eracle e quindi, al di là d'ogni implicazione leggendaria, la riteneva d'origine greca, mentre Strabone poco attendibilmente la riteneva una città osca in seguito conquistata dagli Etruschi e dai Pelasgi e quindi dai Sanniti, prima di diventare cittadina romana. La leggenda narra che Ercole, tornato dall'uccisione del mostro Gerione (la decima delle sue dodici fatiche), si fosse fermato a Roma, dove chiese alla dea Fauna di dissetarlo, ma questa rifiutò, poiché la sua acqua sacra era riservata alle sole donne. In preda alla rabbia, Ercole si costruì un tempio in onore di sé stesso, e vietò alle donne di partecipare alle sue cerimonie.

l'influenza culturale ellenistica. Situata ai piedi del Vesuvio, distava appena quattro miglia da Neapolis. Circa le sue origini, poco note, Dionigi d'Alicarnasso la voleva fondata da Eracle e quindi, al di là d'ogni implicazione leggendaria, la riteneva d'origine greca, mentre Strabone poco attendibilmente la riteneva una città osca in seguito conquistata dagli Etruschi e dai Pelasgi e quindi dai Sanniti, prima di diventare cittadina romana. La leggenda narra che Ercole, tornato dall'uccisione del mostro Gerione (la decima delle sue dodici fatiche), si fosse fermato a Roma, dove chiese alla dea Fauna di dissetarlo, ma questa rifiutò, poiché la sua acqua sacra era riservata alle sole donne. In preda alla rabbia, Ercole si costruì un tempio in onore di sé stesso, e vietò alle donne di partecipare alle sue cerimonie.Nel 1709 Emanuele Maurizio di Lorena, Principe d'Elbeuf, mentre stava costruendo il suo palazzo presso il litorale di Portici venne a sapere che un tale Nocerino, detto Enzechetta, nello scavare un pozzo in un podere alle spalle del convento degli agostiniani di Resina si imbatté in marmi e colonne antiche. Decise di comprare il fondo e nel 1711 avviò degli scavi attraverso pozzi e cunicoli che raggiunsero l'antico Teatro di Ercolano da cui estrasse statue, marmi e colonne che tenne per sé o inviò in dono presso amici, parenti e regnanti europei. Grazie a lui il re Carlo III di Borbone decise di acquistare a sua volta il fondo e avviare scavi sistematici mentre in Europa si diffuse a macchia d'olio la fama dell'antica Ercolano che influenzò enormemente la cultura dell'epoca, dando impulso al movimento culturale che fu chiamato Neoclassicismo e alla moda dell'aristocrazia inglese di svolgere il Grand Tour attraverso l'Europa, fino all'Italia e alla Grecia.

Un tratto del Miglio d'Oro

Il successo dei ritrovamenti spinse il re a costruire nel 1740 un palazzo reale nelle vicinanze degli scavi di Resina entro i confini del casale di Portici, che da quel momento assunse il titolo di Real Villa di Portici. Nella nuova reggia estiva raccolse i ritrovamenti ercolanesi realizzando in un'ala del palazzo l'Herculanense Museum che apriva per lo stupore e la meraviglia dei suoi ospiti. Le collezioni si arricchirono ancora di più a partire dal 1750 quando cominciò l'esplorazione della grandiosa villa suburbana appartenuta alla famiglia dei Pisoni, nella quale fu rinvenuta una gran quantità di bellissime statue in bronzo e in marmo, come i due Lottatori (o Corridori) e il Mercurio Dormiente. Ma ancora più straordinario fu il ritrovamento, nel 1752, dei papiri carbonizzati della biblioteca della villa che da quel momento divenne nota in tutto il mondo come Villa dei Papiri. Essi furono meticolosamente srotolati grazie ad una macchina appositamente inventata in quegli anni da Padre Antonio Piaggio e rivelarono opere del filosofo epicureo Filodemo da Gadara.

Con l'arrivo dei reali a Portici tutta l'aristocrazia della capitale scelse di realizzare sontuose dimore estive lungo la Via Regia delle Calabrie e nelle campagne circostanti, tra Barra, oggi quartiere orientale di Napoli, e Torre del Greco. Ma soprattutto tra Villa de Bisogno a Resina e Palazzo Vallelonga a Torre del Greco la quantità e la qualità degli edifici era tale che quel tratto di strada fu denominato il Miglio d'Oro. Tra le più prestigiose si annoverano Villa Campolieto, progettata da Luigi Vanvitelli, Villa Riario Sforza, nota anche come Villa Aprile, e Villa Favorita, di Ferdinando Fuga, chiamata così perché preferita dalla regina Maria Carolina d'Asburgo al punto che Ferdinando IV la acquistò nel 1792 conferendole la denominazione di Real villa della Favorita e anche Resina acquisì il titolo di Real Villa. Nel 1788 il sacerdote Benedetto Cozzolino fondò in via Trentola, presso la sua abitazione, la prima scuola per sordomuti del Regno di Napoli, seconda in Italia solo a quella di Roma.